スク玉ブログ

子どものやる気を「0」にする声掛け!

昭和世代時代育ちの さんなん です。あの頃の勉強と言えば、まさに精神論一辺倒でした。気合だ!頑張れ!もっとやれ!という、熱血硬派くにおくんの時代。

ところが、今は令和。時代が変われば、勉強や声掛けの在り方も変わって当然です。

しかし、過去の経験から、生徒のやる気を「0」にする声掛けがあります。

え?ひょっとしてあれか?

そうです。きっとそれです。

正解は、こちら。

「次のテストで成績が上がらなかったら、〇〇は没収だからね!」

〇〇は、昔ならゲーム。今ならスマホかな。時には、野球やサッカーなど習い事かもしれませんね。

過激な例では、成績が上がらなかったら塾を辞めろという言葉も耳にします。

■学力って「点数」だけで測れない

例えば、英語ではスペルが1文字違っただけでバツ。数学なら、計算ミスで不正解。

じっくり考えることができる生徒でも、制限時間の壁で点数が取れていないケースもあります。

だから、個人的には受験生でなければ、間違えた問題でも中身が悪くなければ、点数は二の次で良いと思ってます。

例えば、「数学の文章問題。ちゃんと図が書けていて、立式も正しい。でも、計算ミスでバツになってしまった。」といものもそうです。

しかし、保護者が、「文章問題できてないじゃん!」と点数だけで判断すると、勉強している側としてはキツイんです。

さらに点数至上主義の声掛けが続くと、「暗記」に頼る勉強スタイルに陥りがちです。

勉強には根拠や原理・原則が根底にあって、

なぜこうなる?

どうしてそうなる?

こうした疑問に向き合い、原理や根拠を深掘りする時間を省き、ただ得点を稼ぐためのだけの勉強に偏ってしまうのです。その結果「伸び悩み」の壁にぶつかる。

暗記した方が、得点を稼ぐという点では手っ取り早いからです。

そしてね、「成績が上がらなければ〇〇没収」系の言葉には、実は二重の罠があります。

1.もし点数が上がった場合

「やはり今回みたいに、少しキツめに言わないとダメだな。」と。だから、次も言っちゃう。

毎回言われ続けると、もう思考停止状態になります。目の前の問題ではなく、親の顔色を見て勉強するようになります。

2.もし点数が取れなかった場合

「はい、取り上げ。あなたが悪いんでしょ?」と一方的な価値観の押し付ける構図に。子どもは自分の努力が否定されたように感じ、「自己否定感」だけが心に残ります。

■令和の時代に必要な声掛けとは?

今の時代、精神論を押し付けても、子どもが自発的に「次こそ頑張ろう」とは思いません。

「どこがわからなかった、一緒に考えようか。」

「今回できなかったけど、次はどうすればよくなると思う?」

「今回よかったけど、何が良かったんだろうね?」

子ども自身に「考える力」と「自己肯定感」を育み、結果だけでなくプロセスに目を向けさせるような声掛けが大切です。

ポジティブな声掛けで、子どもの思考もプラスになりますからね。

ちなみに、「成績が良かったら〇〇を買ってあげる」というご褒美のアプローチは、それほど問題ないと感じています。

これは一般的に、「外部からの報酬では子どもの内発的なモチベーションが育ちにくい」とされていますが、そもそも〇〇が欲しい!という欲が少ない子もいます。

何でも揃う時代ですので、物で釣っても人は動かない。これも令和の時代だからこそなのかもしれません。

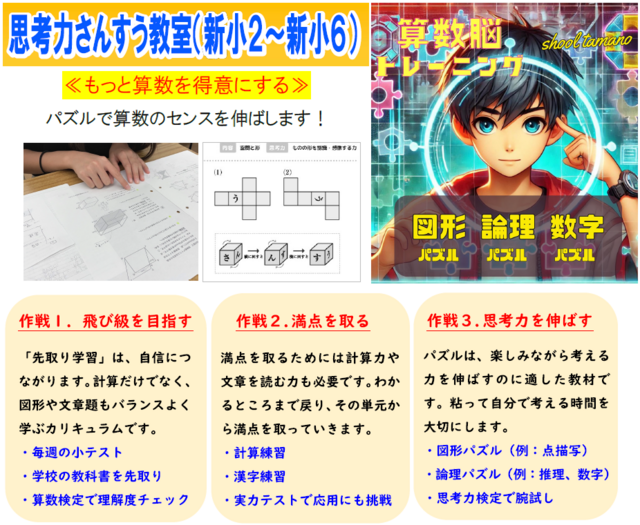

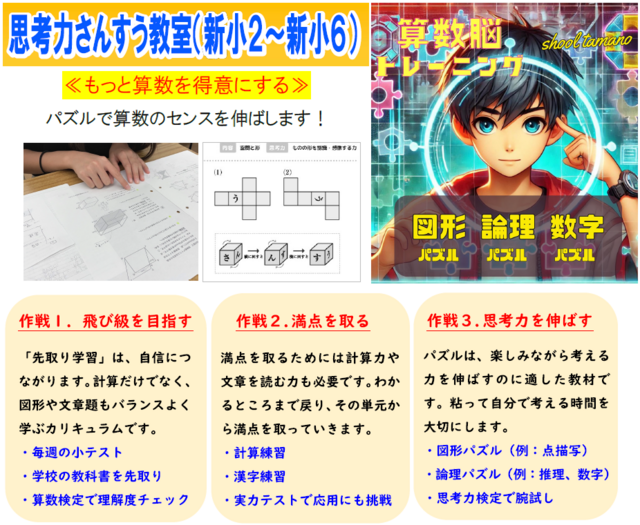

《小学部》

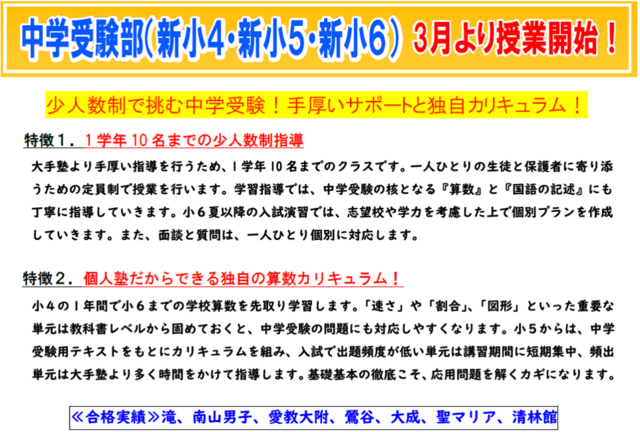

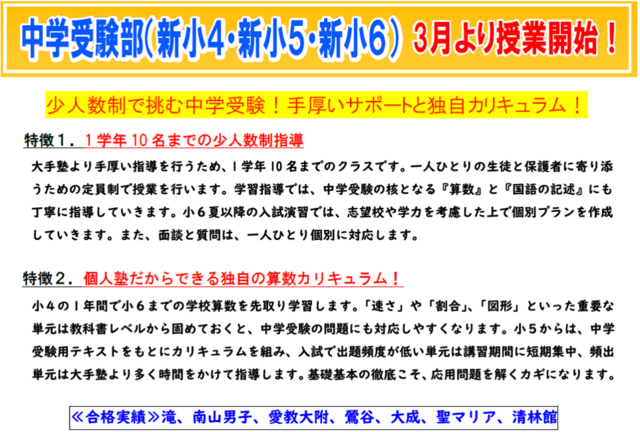

《篭屋校 中学受験部(新小4~新小6)》

保護者相談会1月~受付中!

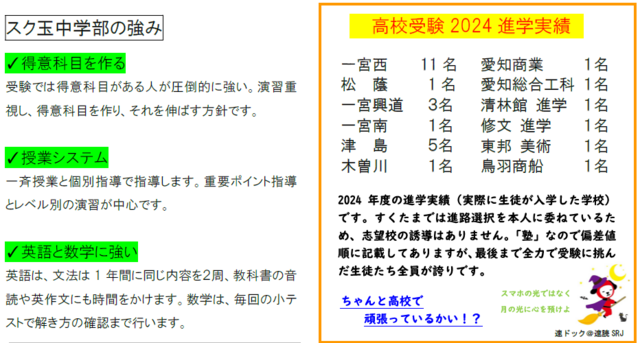

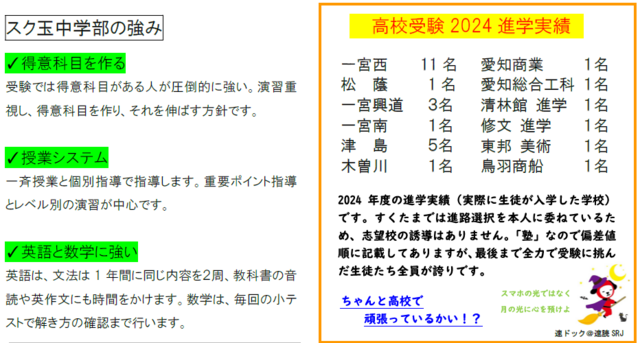

《中学部》3月1日~新学年の勉強開始します!

(↑【中学部】塾生の春と夏の5教科の成績推移!愛知全県模試の偏差値のび太くん!)

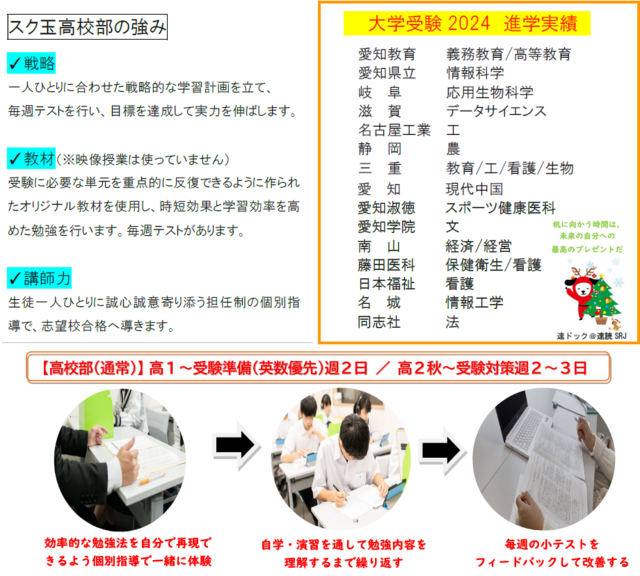

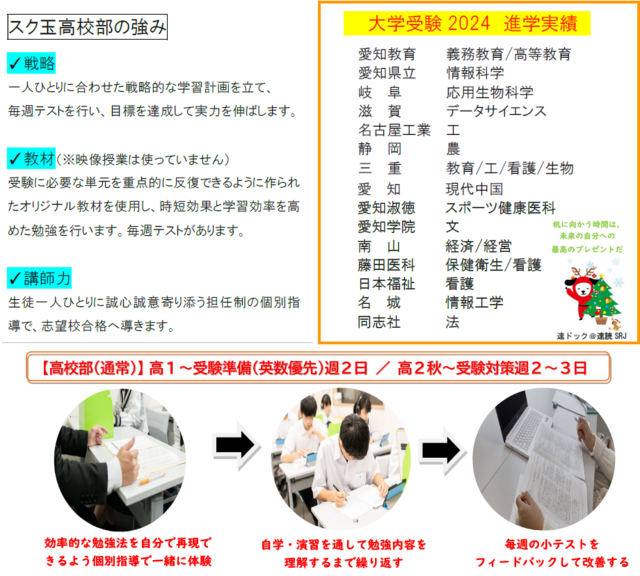

《高校部》新高3は、1月から受験勉強を始めています!

≪スク玉の公式LINE≫

(LINE@登録でお問合せ【お問合せ専用】)

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

スク玉ブログ連絡用LINE@を作りました。よかったらご登録ください。(塾生の方も、塾生でない方もどうぞ)

※塾連絡は、塾生専用のLINE@にてご連絡します。

↓↓↓このLINE@の用途は、スク玉ブログの更新のみ↓↓↓

ところが、今は令和。時代が変われば、勉強や声掛けの在り方も変わって当然です。

しかし、過去の経験から、生徒のやる気を「0」にする声掛けがあります。

え?ひょっとしてあれか?

そうです。きっとそれです。

正解は、こちら。

「次のテストで成績が上がらなかったら、〇〇は没収だからね!」

〇〇は、昔ならゲーム。今ならスマホかな。時には、野球やサッカーなど習い事かもしれませんね。

過激な例では、成績が上がらなかったら塾を辞めろという言葉も耳にします。

■学力って「点数」だけで測れない

例えば、英語ではスペルが1文字違っただけでバツ。数学なら、計算ミスで不正解。

じっくり考えることができる生徒でも、制限時間の壁で点数が取れていないケースもあります。

だから、個人的には受験生でなければ、間違えた問題でも中身が悪くなければ、点数は二の次で良いと思ってます。

例えば、「数学の文章問題。ちゃんと図が書けていて、立式も正しい。でも、計算ミスでバツになってしまった。」といものもそうです。

しかし、保護者が、「文章問題できてないじゃん!」と点数だけで判断すると、勉強している側としてはキツイんです。

さらに点数至上主義の声掛けが続くと、「暗記」に頼る勉強スタイルに陥りがちです。

勉強には根拠や原理・原則が根底にあって、

なぜこうなる?

どうしてそうなる?

こうした疑問に向き合い、原理や根拠を深掘りする時間を省き、ただ得点を稼ぐためのだけの勉強に偏ってしまうのです。その結果「伸び悩み」の壁にぶつかる。

暗記した方が、得点を稼ぐという点では手っ取り早いからです。

そしてね、「成績が上がらなければ〇〇没収」系の言葉には、実は二重の罠があります。

1.もし点数が上がった場合

「やはり今回みたいに、少しキツめに言わないとダメだな。」と。だから、次も言っちゃう。

毎回言われ続けると、もう思考停止状態になります。目の前の問題ではなく、親の顔色を見て勉強するようになります。

2.もし点数が取れなかった場合

「はい、取り上げ。あなたが悪いんでしょ?」と一方的な価値観の押し付ける構図に。子どもは自分の努力が否定されたように感じ、「自己否定感」だけが心に残ります。

■令和の時代に必要な声掛けとは?

今の時代、精神論を押し付けても、子どもが自発的に「次こそ頑張ろう」とは思いません。

「どこがわからなかった、一緒に考えようか。」

「今回できなかったけど、次はどうすればよくなると思う?」

「今回よかったけど、何が良かったんだろうね?」

子ども自身に「考える力」と「自己肯定感」を育み、結果だけでなくプロセスに目を向けさせるような声掛けが大切です。

ポジティブな声掛けで、子どもの思考もプラスになりますからね。

ちなみに、「成績が良かったら〇〇を買ってあげる」というご褒美のアプローチは、それほど問題ないと感じています。

これは一般的に、「外部からの報酬では子どもの内発的なモチベーションが育ちにくい」とされていますが、そもそも〇〇が欲しい!という欲が少ない子もいます。

何でも揃う時代ですので、物で釣っても人は動かない。これも令和の時代だからこそなのかもしれません。

《小学部》

《篭屋校 中学受験部(新小4~新小6)》

保護者相談会1月~受付中!

《中学部》3月1日~新学年の勉強開始します!

(↑【中学部】塾生の春と夏の5教科の成績推移!愛知全県模試の偏差値のび太くん!)

《高校部》新高3は、1月から受験勉強を始めています!

≪スク玉の公式LINE≫

(LINE@登録でお問合せ【お問合せ専用】)

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

スク玉ブログ連絡用LINE@を作りました。よかったらご登録ください。(塾生の方も、塾生でない方もどうぞ)

※塾連絡は、塾生専用のLINE@にてご連絡します。

↓↓↓このLINE@の用途は、スク玉ブログの更新のみ↓↓↓